Analyse de l’arrêt ATF 150 III 160 - TF 5A_238/2023 (d)

27 juin 2024

Sur l’égalité des enfants ou ce qui nous empêche de la mettre en œuvre

I. Objet de l’arrêt

Dans cet arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral (TF) estime que la légitimation active du recourant pour l’action en réduction fait défaut. Etant donné que la voie de l’établissement de la paternité avec le défunt par procédure indépendante était en principe ouverte pour le recourant dans le cas d’espèce selon l’art. 263 al. 3 CC, ce dernier ne pouvait pas invoquer le fait qu’en raison de la potentielle non-conformité de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC avec les art. 8 cum 14 CEDH (question laissée ouverte, voir consid. 8 et 9.1), il devrait être reconnu comme descendant du défunt dans la procédure en réduction.

II. Résumé de l’arrêt1

A. Les faits

Le recourant (né en 1958) est un enfant né hors mariage. Le défunt (décédé le 21 juillet 2017) est son père présumé, qui s’est engagé, par un contrat avec la mère du recourant, approuvé par l’autorité de tutelle, le 31 mars 1958, à payer un entretien mensuel de CHF 120.- pour lui.

La révision du droit suisse de la filiation de 1978 restait encore lacunaire en ce qui concerne l’autorité parentale conjointe, car celle-ci était exclusivement réservée aux enfants de parents mariés.

Cette possibilité a été créée pour la première fois lors de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et n’est devenue la norme pour tous les enfants qu’au 21e siècle. Depuis la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité (et l’obligation) parentale conjointe s’applique indépendamment de l’état civil des parents. Le droit révisé de l’entretien de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, règle en outre le droit de chaque enfant à une contribution d’entretien de la part de ses parents, indépendamment de leur état civil, ce qui constitue une nouvelle étape vers un statut juridique non discriminatoire et renforcé pour tous les enfants en Suisse.

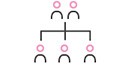

Le recourant a « deux autres enfants » issus de son mariage divorcé (cf. A.a). Par testament du 1er mars 2015, le défunt a légué sa succession à ses deux enfants sous la forme d’actions de Steinwerke AG et d’Emma Kunz Heilprodukte AG, ainsi qu’à une fondation créée en son nom en 2017. La fondation devait hériter de toutes les œuvres d’art d’Emma Kunz et d’autres tableaux, ainsi que d’antiquités. En plus, le défunt et les deux descendants et héritiers ont conclu un accord pour renoncer aux parts réservataires concernant les œuvres données à la fondation. Le recourant n’est pas mentionné dans ces dispositions testamentaires. L’héritage a été partagé entre les deux enfants le 31 juillet 2019.

Le recourant demande au TF de reconnaître sa légitimation active en matière d’action en réduction (art. 522 CC) et de renvoyer la cause à l’instance précédente. Matériellement, il fait valoir qu’il est le fils biologique du défunt. Les instances précédentes n’ont pas trouvé nécessaire de recourir à une preuve ADN et d’examiner l’établissement d’un lien de paternité biologique (demandé par le recourant par question préalable), car il manquait la légitimation active pour l’action en réduction (cf. ensuite, ch. B.1.).

Le TF constate que le lien biologique de filiation entre le recourant et le défunt n’est pas établi (consid. 3). De plus, les faits relatifs à la relation entre le recourant, sa mère et le défunt ne sont pas pertinents pour le TF (consid. 2.2.2), car le recourant n’avait pas respecté le principe strict de la répudiation (consid. 2.2.1).

B. Le droit

1. Action en réduction et filiation

Le TF rappelle les principes généraux en matière de succession notamment ceux concernant les héritiers selon l’art. 457 et 462 CC (consid. 4.1) ainsi que la quotité disponible (consid. 4.2), et les parts réservataires (consid. 4.3.1) selon les art. 481 et 470 CC.

Le TF rappelle que le but d’une action en réduction est de rétablir les parts réservataires (art. 522 ss CC). Cette action concerne les cas dans lesquels une partie a reçu moins que sa part réservataire ou qu’elle a été (implicitement) exclue de l’héritage. Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est initialement qu’une héritière virtuelle. Jusqu’à ce moment-là, la personne concernée n’a qu’une qualité d’héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement conduire à un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).

C’est le droit de la famille qui détermine qui est un descendant au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un de ses ascendants) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le défunt. Sans liens formels en droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants communs et non communs dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du conjoint survivant (consid. 4.4). Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais est purement déclarative (consid. 4.7).

Le Tribunal fédéral a soutenu les considérants de l’instance précédente selon lesquels la constatation de la paternité est un jugement formateur, et que la paternité ne peut donc pas être constatée de manière formatrice dans le cadre de la réponse à des questions préliminaires lors de l’examen de la légitimation active. Ainsi, il est nécessaire de déposer une action en paternité, puisqu’il s’agit d’une action formatrice et que l’effet formateur ne concerne que le dispositif du jugement.

C’est pourquoi la partie recourante ne pouvait en l’occurrence pas faire connaître son lien de filiation dans le cadre d’une question incidente lors de l’examen de la légitimation active de l’action en réduction (consid. 7.2).

2. Action en paternité (art. 13a al. 1 Tit. fin. CC et art. 263 CC)

En l’espèce, le recourant n’avait pas introduit d’action en paternité. Il a défendu que l’on ne pouvait pas exiger de lui qu’il introduise une telle action en paternité inutile en raison de l’expiration du délai pour l’action en réduction (consid. 7.4).

Le TF a rejeté cette argumentation. Selon le TF l’action en paternité prévue à l’art. 263 al. 3 CC (entré en vigueur le 1er janvier 1978) reste applicable dans de tels cas (consid. 7.4.1). Le TF fait référence à une « jurisprudence récente » (consid. 4.6.2), qui autorise les actions en paternité même après l’expiration des délais d’action susmentionnés, pour autant que le retard soit excusé par des « justes motifs » au sens de l’art. 263 al. 3 CC.

Pour cette raison, le TF ne se préoccupe pas de savoir si l’action en paternité selon l’art. 13a Tit. fin. CC, en tant que droit transitoire, est contraire à la CEDH ou non (consid. 8, 9.1). L’action en paternité selon l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, pour établir ce lien de paternité juridique de manière régulière, n’était pas ouverte au recourant, né en 1958, car il avait largement dépassé l’âge de 10 ans (limite d’âge de l’ancienne loi pour ouvrir action) à la date d’entrée en vigueur de la révision du CC en 1978. Cette voie juridique lui était donc indéniablement fermée.

Avec la révision du droit de l’enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 1978, le législateur avait abrogé lesdites « paternités alimentaires » au sens de l’art. 319a CC, et la filiation s’établit dès ce moment selon le nouveau droit applicable (art. 12 Tit. fin. CC). Selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC, mais elles n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).

3. Les droits humains en jeu

Selon le TF, il n’y a pas non plus de violation de la CEDH. Etant donné que la possibilité d’établir la paternité par procédure indépendante était en principe ouverte pour le recourant dans le cas d’espèce, ce dernier ne peut pas invoquer le fait qu’en raison de la possible non-conformité de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. du CC avec les art. 8 cum 14 CEDH (question laissée ouverte, voir consid. 8 et 9.1), il devrait être reconnu « automatiquement » comme descendant du défunt dans le cadre de la procédure en réduction.

Le TF ajoute également que lorsqu’un enfant né hors mariage fait (uniquement) valoir des droits successoraux, la question ne concerne ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée », mais plutôt de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas à l’enfant le droit d’être reconnu comme héritier d’une personne décédée (consid. 9.1).

III. Analyse2

1. Réformes des droits de l’enfant aux XXe et XXIe siècles – évolution continue

Les représentations sociales de la famille, et en particulier les relations sociales et juridiques entre parents et enfants, ont considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur du Code civil en 1911. Selon les études démographiques, les jeunes femmes étaient de moins en moins nombreuses à donner naissance à un enfant hors mariage, tandis que le nombre d’enfants issus de divorces a augmenté et le rôle du père a évolué. Aujourd’hui les pères ne se laissent plus réduire à leur rôle de soutien familial ou de « père alimentaire », mais sont les référents juridiques, physiques et émotionnels de leurs enfants. La position du père biologique a fondamentalement changé, et il existe une volonté accrue de pouvoir ouvrir action en filiation et de connaître ses descendants, droit déduit des droits personnels (cf. ATF 144 III 1, consid. 4.3, 4.4.3). Il est aujourd’hui reconnu qu’un enfant a besoin de ses parents tout au long de sa vie, et que l’Etat ainsi que les autorités chargées de l’application du droit ont l’obligation de protéger spécifiquement les enfants (art. 11 Cst.)3.

La nécessité de réviser le droit suisse de la famille et de la filiation a été soulignée très tôt (p.ex. par le commentateur du Code civil August Egger en 1936 ou par la Société suisse des juristes en 1965). Cyril Hegnauer, le doyen du droit suisse de la filiation et membre du groupe d’experts pour la révision du droit de la filiation, était un partisan de l’unité de la filiation et de l’unité des effets juridiques. Les décisions juridiques ne devraient plus être prises en fonction du fait que l’enfant est né hors mariage ou non4.

La révision complète du droit de l’adoption de 1972 a montré dans un premier temps la volonté du législateur de renforcer les droits de l’enfant. L’objectif était d’intégrer juridiquement les enfants sans famille dans celle de leurs parents adoptifs, ainsi que les beaux-enfants dans leur nouvelle famille. Dans un deuxième temps, la révision des dispositions du Code civil (CC) sur la filiation du 25 juin 1976, visait à mettre les enfants nés hors mariage sur un pied d’égalité avec les enfants nés de parents mariés en ce qui concerne leur statut et le droit successoral. Les objectifs de la révision, comme exposé dans le message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974 (ci-après Message)5 étaient d’améliorer la situation de l’enfant et de la mère tout en réduisant les inégalités, y compris en matière de droit de cité, de droits de séjour et d’organisation judiciaire fédérale.

Du point de vue du droit successoral, l’enfant né hors mariage était assimilé à l’enfant né dans le mariage en ce qui concerne le droit successoral maternel depuis l’entrée en vigueur du CC en 1907 (art. 461, al. 1 CC). Le droit de succession à l’égard du père existait selon l’art. 461 al. 2 aCC, dans la mesure où la paternité était établie par reconnaissance ou par jugement. En concurrence avec les enfants légitimes, l’enfant né hors mariage n’héritait cependant que de la moitié. La révision devait changer cela : l’art. 461 al. 3 aCC devait être supprimé sans être remplacé (Message, p. 4).

Rétrospectivement, on peut constater que le mariage ou le non-mariage n’avait déjà plus d’importance exclusive pour les relations de filiation selon l’ancien droit de la filiation (Message, p. 14 s.). Du côté paternel, il y avait l’institution de la « succession d’état » dans le Code civil de 1907, à l’exception de la puissance parentale et du « droit de succession » (art. 461 al. 3 aCC). La « certitude » était l’élément déterminant de la succession. Cette certitude existait lorsque l’enfant était reconnu ou constaté par un jugement. Dans ce dernier cas, il devait s’agir soit d’une promesse de mariage, soit d’un fait que le père se serait rendu coupable d’un délit en vivant avec la mère, notamment d’adultère ou de crime de sang (art. 304, 323 al. 2 aCC). Pour les enfants qui ne remplissaient pas ces conditions strictes, l’ancien droit prévoyait la « paternité alimentaire » (art. 319 aCC). Le but de la paternité alimentaire était d’éviter que l’enfant et la mère ne repartent « les mains vides » (ou que l’Etat ne doive intervenir, selon la perspective adoptée). Cette distinction, et donc la notion de « paternité alimentaire », a été supprimée par la révision, car elle s’inscrivait dans l’esprit de l’opposition marquée entre valeur et non-valeur, entre morale et immoralité et était alors reconnue comme étant indubitablement discriminatoire (Message, p. 9).

2. Le droit transitoire au prisme des avancées en matière d’égalité entre les enfants

(art. 13a Tit. fin. CC)

Dans ce cadre, le présent arrêt aurait constitué une nouvelle opportunité pour le TF de se prononcer sur l’art. 13a Tit. fin. CC et sa conformité aux droits humains, mais il ne l’a pas fait (consid. 8 avec réf. à la doctrine, qui conteste cette conformité ; consid. 9.1). Ce qui représente donc une opportunité manquée.

Avec la révision du droit de la filiation au 1er janvier 1978, les enfants nés hors mariage ont été mis sur un pied d’égalité avec ceux nés de parents mariés. En même temps, le dualisme discriminatoire entre la succession d’état et la paternité alimentaire, qui ne créait pas de lien de filiation juridique, a été supprimé (cf. ATF 149 III 370, consid. 3.6.2).

Néanmoins, les conditions de l’art. 13a Tit. fin. CC au sens de l’art. 319a CC (avoir moins de dix ans, délai de deux ans dès l’entrée en vigueur le 1er janvier1979) démontrent que les possibilités d’adaptation de la « parenté alimentaire » en « parenté civil enregistré » selon le nouveau droit étaient, en fait, très limitées. Ce qui démontre au moins une incohérence avec la volonté principale de la révision de mettre les enfants sur un pied d’égalité.

Selon le TF, cette réserve découle d’un « compromis politique », comme mentionné dans le Message (p. 103) (consid. 4.6.1 ; voire aussi ATF 149 III 370, consid. 3.2.2, 124 III 1, consid. 1c, Piotet, in Commentaire romand, Code civil, II, 2016, Art. 13a Tit. fin. N 3). Cette explication nous semble tout à fait plausible. Mais, étant donné que les textes des messages n’ont pas la qualité des lois formelles, une telle argumentation se situe juridiquement dans une interprétation historique de l’art. 13a Tit. fin. CC, en ignorant toute autre voie d’interprétation6. Nous savons bien que pour toutes les évolutions juridiques pour atteindre davantage d’égalité (pour les enfants, les femmes, les personnes handicapées), « l’argumentation purement historique » ne fait que perpétuer la conservation de la tradition (discriminatoire). Aujourd’hui, le droit de la filiation se trouve dans une phase de transition sensible, orientée vers plus d’autodétermination des individus, plus d’égalité et moins de discrimination7. Une argumentation purement historique dans ce contexte nous semble anachronique.

Une interprétation téléologique visant à mettre les enfants sur un pied d’égalité par le législateur suisse aurait facilement pu conduire à un résultat différent, par exemple en introduisant simplement l’assimilation des enfants nés hors mariage (ex lege ou action immédiate/en présence de motifs importants, avec aide de l’Etat, etc.).

En Allemagne, la situation juridique initiale prévoyait qu’avant le 1er juillet 1949 les enfants nés hors mariage ne bénéficiaient d’aucun droit de succession ou de réserve dans la succession de leur père. Dans l’arrêt Brauer c. Allemagne la Cour européenne a constaté (2009)8 que cette réglementation était contraire aux droits de l’homme. En conséquence, la réglementation a été remaniée et la distinction entre enfants « légitimes » et « illégitimes » a été abandonnée pour toutes les successions survenues après le prononcé de l’arrêt Brauer c. Allemagne. Pour les défunts décédés avant le 29 mai 2009 ou pour leurs enfants « illégitimes », l’ancienne situation juridique a en revanche été maintenue. Dans l’arrêt Mitzinger c. Allemagne, la CourEDH souligne (2017)9 que cette nouvelle réglementation était également parfois contraire aux droits de l’homme, mais elle a procédé pour cela à une évaluation détaillée au cas par cas. Dans l’arrêt Wolter et Sarfert c. Allemagne la CourEDH a ensuite constaté (2017)10 que l’application de la nouvelle réglementation excluait les requérants d’une participation légale à la succession sans octroi d’une compensation financière (§ 79). L’arrêt ATF 149 III 370 a précisé que selon le droit international privé suisse, l’adaptation de la parenté alimentaire en parenté juridique civil ex lege (en Allemagne) peut être reconnue en Suisse.

3. La pesée des intérêts et le problème des délais trop restreints

Selon le TF (et les tribunaux cantonaux) même si la réglementation suisse de l’art. 13a Tit. fin. CC devait constituer une violation de la Convention, le recourant ne pourrait pas aujourd’hui obtenir l’égalité de statut sur cette base, car c’est l’art 263 al. 3 CC, l’action en paternité de nos jours, qui pourrait éventuellement s’appliquer pour des « justes motifs ».

Dès la révision du droit de l’enfant, les art. 252 ss CC s’appliquent pour tous les enfants, notamment l’action en paternité selon l’art. 261 ss CC, action formatrice, qui établit la filiation entre enfant et père dès la naissance – au moment du jugement (consid. 4.5.2, BK-Hegnauer, N 12 ad art. 261 CC). Des justes motifs ont permis très rarement d’ouvrir l’action en paternité après le délai dans la jurisprudence du Tribunal fédéral : TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 (justes motifs admis) et TF 5A_423/2016 du 7 mars 2017 (justes motifs niés, ce qui a été confirmé par l’Arrêt de la CourEDH Lavanchy c. Suisse, 2021)11.

L’arrêt de la CourEDH Lavanchy c. Suisse du 19 octobre 2021 illustre très bien la problématique. La requérante G.Q., qui avait aussi vécu une « parenté alimentaire » et qui avait déposé une demande d’établissement du lien de filiation selon l’art. 263 CC qu’après 31 ans, parce qu’elle pense jusqu’au moment du décès de son père que cette parenté alimentaire était une vraie reconnaissance d’« une filiation juridique ». La CourEDH a confirmé l’arrêt suisse et a conclu que la Suisse n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Mais il faut ajouter qu’il y a un dissenting opinion commune aux Juges Dedov et Elosegui par rapport à la violation de l’art. 8 CEDH, qui discute notamment « la question de savoir si le délai de prescription d’un an est un instrument juridique approprié pour interférer avec le droit fondamental au respect de la vie familiale » (§1) et conclut « en effet, le délai de prescription est un mécanisme plus sophistiqué pour radier l’enfant illégitime des droits de succession » (§ 8), tout en équilibrant la situation complexe et personnellement difficile de la recourante : « L’intérêt de la requérante est fondamental et fondé. L’intéressée mérite que la paternité de G.Q. soit reconnue, compte tenu du fait que l’expertise ADN a prouvé que G.Q. était son père biologique et qu’elle a établi une vie de famille avec celui-ci, malgré le fait que sa situation était très tragique. »

En tous cas, ladite « jurisprudence récente » qui est plus ouverte « aux justes motifs », évoqués par le Tribunal fédéral, consiste pour le moment en deux arrêts fédéraux (un positif, un négatif, qui était protégé par la CourEDH, mais quand même sérieusement critiqué).

En plus, il faut noter, qu’en présence de droits strictement personnels, les délais des actions ne sont, par principe, pas la norme dans notre ordre juridique (cf. actions défensives selon l’art. 28a CC). Comme le TF le rappelle (consid. 7.4.), la ratio legis du délai et de l’exception des « justes motifs » est spécifiquement, dans le cas des actions en paternité, de mettre en balance les intérêts entre la protection du mariage, la paix familiale et la certitude juridique d’une famille existante et les intérêts des enfants/personnes « en-dehors » de la famille, qui ont un droit à la constatation et reconnaissance d’une filiation.

Donc dans un premier temps, il reste pour les tribunaux l’acte de vraiment mettre en balance ces intérêts très complexes cas par cas (ce qui n’était pas fait dans le cas d’espèce), ce qui est évoqué par la dissenting oppinion dans l’affaire Lavanchy c. Suisse. La CourEDH a estimé que la protection de la confiance du défunt et de sa famille devait être subordonnée à l’égalité de traitement des enfants « illégitimes » et « légitimes » (voir Brauer c. Allemange, § 43 ; Wolters/Safert c. Allemagne, § 59). Et il faut se demander quelle « pesée d’intérêts » est (encore) nécessaire aujourd’hui ? La constatation d’une paternité biologique n’est plus le même péril pour ladite « paix familiale », mais est d’un autre côté un aspect fondamental pour l’individualisation de l’enfant12 (cf. dissenting oppinion Lavanchy c. Suisse).

4. Action en réduction et examen préliminaire de la paternité

A partir d’une interprétation téléologique (qui cherche à établir l’égalité entre les enfants), on peut aussi se demander, pourquoi aujourd’hui, à l’époque de la fiabilité des tests ADN, en droit des successions notamment (cf. 1 la certitude), la constatation de la qualité d’héritiers réservataires selon l’art. 522 CC, ne devrait pas être faite dans « la même procédure », ce qui serait beaucoup plus efficace. De plus, il n’est pas contesté que les « héritiers virtuels » existent dans une procédure d’action en réduction (ATF 143 III 369, consid. 2). Par conséquent, quelle particularité découlant de la constatation de la parenté biologique à titre préjudiciel dans le cadre de l’action formatrice en paternité justifierait de refuser l’examen de la filiation à titre préjudiciel dans le cadre d’une action en réduction, comme en l’espèce (consid. 7.2, avec réf. ATF 144 III 1, consid. 4.2) ?

Le dispositif prévoyait tantôt le rétablissement de la réserve héréditaire, tantôt la constatation de paternité. La première n’est possible que si, à l’issue de la seconde, une paternité juridique était inscrite, le fils reconnu comme héritier réservataire et son droit à la réserve héréditaire établi. L’effet formateur de l’action en paternité n’entraîne pas « techniquement » l’action en réduction. À l’inverse, l’effet formateur de l’action en réduction implique que, selon la doctrine du droit de la famille13, l’action en paternité (art. 256 CC) n’est pas une question préalable, ce qui est plutôt lié à l’idée bien connue (et discutée) de la protection de l’enfant et de la paix familiale.

Et finalement, si la légitimation active faisait défaut, pourquoi le tribunal n’a-t-il pas suspendu la procédure et fixé un délai au demandeur pour intenter une action en paternité ? En effet, les constations préjudicielles de paternité et l’action en paternité sont soumises à la maxime inquisitoire.

En résumé, le Tribunal fédéral aurait pu s’exprimer plus clairement en faveur de l’égalité des enfants, contre les discriminations persistantes issues de l’art. 13a Tit. fin. CC et sur la problématique fondamentale des délais en lien avec le cas Lavanchy c. Suisse, même si les parties à la procédure sont adulte et que l’affaire relève du droit des successions. Les enfants nés hors mariage ont définitivement assez souffert.

Notes

- Pour un résumé voir ég. la Newsletter Droitmatrimonial.ch du mois de mai 2024. ↩

- Cf. Ramona Fischer, BGer 5A_238/2023 vom 18. März 2024 (amtl. Publ.) : Die altrechtliche « Zahlvaterschaft » begründet per se keinen Erbanspruch, swissblawg, 18.6.2024 ; Jurius, Pensionierter Mann erhält kein Erbe vom früherem « Zahlvater », in : Jusletter : 22. April 2024. ↩

- ATF 144 II 233, consid. 8, qui parle du droit à une protection particulière selon l’art. 11 al. 1 Cst. ; ATF 148 III 89 (TF 2C_183/2021 du 23. 11. 2021) consid. 4.1 non-publié « Es soll damit die Gleichbehandlung und die Chancengleichheit der Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden und der Staat verpflichtet werden, Kinder vor jeglicher Form von Gewalt und erniedrigender Behandlung zu schützen […] insofern kommt den Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliche Gruppe ‘Anspruch auf einen besonderen Schutz’ zu ». ↩

- Cyril Hegnauer, Die Wirkungen des Kindesverhältnis, S. 59 f., in : Das neue Kindesrecht, St. Gallen 1977. ↩

- FF 1974 II 1, loi du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1979 ; RO 1977 237. ↩

- Le Tribunal fédéral suit normalement un pluralisme méthodologique pragmatique et refuse de soumettre les différents éléments d’interprétation à un ordre de priorité (ATF 148 II 314, consid. 2.2 ; 146 III 217, consid. 5 ; ATF 145 III 324, consid. 6.6 avec renvois). ↩

- Recommandations des expertes pour une révision du droit de la filiation du 21. Juin 2021 (https ://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/81525), cf. Hotz, Ehe für alle – Wie weiter ? (Teil 1 und 2), SJZ 2021. ↩

- Arrêt de la CEDH du du 28 mai 2009 dans l’affaire Brauer c. Allemagne n° 3545/04. ↩

- Arrêt de la CEDH du 9 février 2017 dans l’affaire Mitzinger c. Allemagne n° 29762/10. ↩

- Arrêt de la CEDH du 23 mars 2017 dans l’affaire Wolter et Sarfert c. Allemagne, n° 59752/13 et n° 66277/13. ↩

- Requête n°69997/17. ↩

- ATF 141 III 1. ↩

- BK-Hegnauer, Art. 256 ZGB N 8 ; BSK-Schwenzer/Cottier, Art. 256 ZGB N 1. ↩